Non so se i miti ci salvano, come dicono molti psico-filosofi o, piuttosto, sono strumento che ci impedisce di pensare.

Non so bene se i miti servono solo a costruire un “noi”, oppure sono strumento di consenso e per il dominio.

Quel che so è che ci sono parole che bloccano il pensiero, il tuo, il mio e promuovono il pensiero del “noi”, quello che è condiviso dai più, che crea consenso, inclusione, accordo e che produce tranquillità e senso di sicurezza.

Queste parole-mito né io, né tu le abbiamo inventate, le abbiamo ereditate. Le usiamo per abitudine, per conformismo, per convenzione. E spesso sono proprio queste le parole che smettono di proporre un senso concreto: sviluppano invece dominio sul mio modo di pensare e vedere il mondo.

Parole come libertà, guerra, politica, sicurezza, democrazia e tante altre (innovazione, crisi, sostenibilità). Non indicano la realtà, la fabbricano, producendo consenso e accordo molto apprezzati al giorno d’oggi.

Sono parole su cui non si discute, non si può discutere. E non si può contestualizzarle: alla situazione specifica, al luogo, al momento particolare, alle cause storiche, alle motivazioni reali. Sono dogmi a cui bisogna credere: chi lo fa è dentro, fa parte della comunità, è accolto.

Producono reazioni immediate, orientamenti automatici, pensiero superficiale.

La loro forza sta proprio nella loro sostanziale invisibilità. Le chiamiamo “parole-mito”: si presentano come verità, ma agiscono come automatismi. Ci guidano, ci formano, ci mobilitano, senza che ce ne accorgiamo, conformandoci ai più.

Sono parole che si offrono come soluzioni globali e stimolano al pensiero per universali: pensiero che non sta nella realtà, che invece è sempre locale, ma nel mondo delle idee: mannaggia a Platone!

E’ il caso di ricordare il monito di Yeats: “la mente che generalizza di continuo si preclude quelle esperienze che le consentirebbero di vedere e di sentire in profondità.”

Il mondo che viviamo è fatto di titani: in economia e nelle imprese, nei big data, nelle magalopoli, nella globalizzazione e nei disastri che sappiamo produrre a livello cosmico. La nostra tendenza è al titanismo che elimina il bello per far spazio alla quantità, che blocca l’immaginazione per far spazio ad una ipertrofia dei bisogni, che produce miliardi di testi scritti ogni giorno, ma toglie il senso alle parole. Non siamo progettati per contenere la smisuratezza titanica: ed infatti soffriamo una epidemia di stress che è sintomo titanico. Il nostro corpo, la nostra anima hanno dei limiti che non ci permettono di contenere questa smisuratezza. E’ questo lo stress: una reazione fisiologica al dominio della quantità.

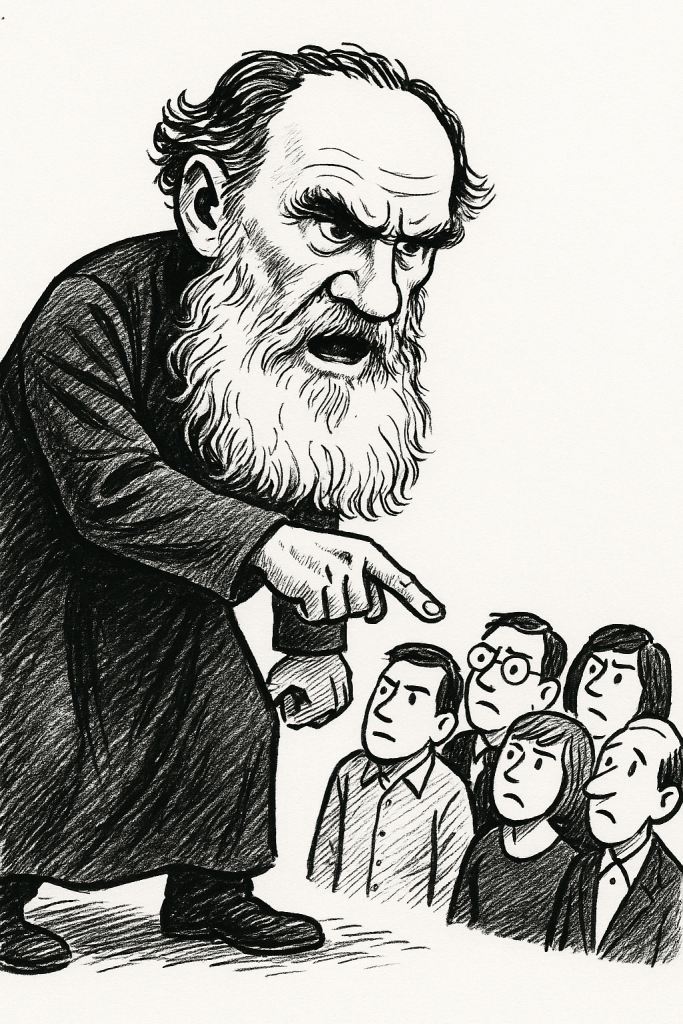

Lev Tolstoj, in uno dei suoi atti più radicali di scrittura, ha mostrato cosa significa disinnescare un mito attraverso la parola. Ha preso uno dei miracoli più celebri del Vangelo — la moltiplicazione dei pani e dei pesci — e ne ha riscritto il senso. Nella narrazione evangelica, Gesù compie un atto divino, che non può essere spiegato: sfama migliaia di persone moltiplicando pochi pani e due pesci. È un gesto soprannaturale, che afferma l’autorità del messia e rafforza la fede dei seguaci.

Tolstoj capovolge tutto. Per lui non c’è magia, non c’è intervento divino. C’è una folla che ha paura. Ha cibo, ma lo tiene nascosto: i suoi seguaci sapevano che seguire Gesù significava percorrere tanti chilometri lontani da casa per diversi giorni e per questo ognuno di loro portava cibo di scorta. Alla fine della giornata alcuni avevano esaurito le scorte, altri invece ne avevano in abbondanza.

Gesù allora non fa il miracolo: parla. Invita a condividere. A fidarsi. A rinunciare alla logica del possesso. E così, uno dopo l’altro, le persone iniziano a tirare fuori il cibo che avevano nascosto. Il miracolo non è un prodigio, è un contagio etico. È l’effetto di una parola che libera dalla paura. Un atto collettivo che trasforma la miseria in abbondanza non perché moltiplica la materia, ma perché converte l’animo.

Tolstoj non toglie forza al Vangelo: gli restituisce senso. Spezza il linguaggio dell’obbedienza e introduce quello della responsabilità. Dove c’era attesa passiva, mette azione consapevole. Dove c’era fede in un’autorità divina, mette fiducia reciproca. Insegna che scrivere significa proprio questo: disattivare il linguaggio del consenso. Fermare l’automatismo. Recuperare spazio per pensare.

Nel nostro tempo, una parola-mito per eccellenza è “guerra”. La guerra come soluzione. La guerra come destino. La guerra come linguaggio universale, semplice, comprensibile da tutti: “la guerra è guerra”. Chiuso.

Tutto oggi diventa guerra: la guerra ai migranti, la guerra alle droghe, la guerra alle fake news, la guerra al cancro. È una parola potente perché crea ordine: ci sono amici e nemici, vittorie e sconfitte, armi e strategie. Non serve pensare: basta schierarsi. C’è l’aggressore e c’è l’aggredito. Punto. Taglio netto, tutti d’accordo: chi non lo è, fuori. Deriso, insultato, escluso dai mass media.

La “guerra al cancro” è forse l’esempio più emblematico di questo paradigma.

Il concetto di una “guerra al cancro” fu dichiarato per la prima volta negli Stati Uniti dal Presidente Richard Nixon nel 1971, con l’ottimistica previsione di sconfiggere la malattia in cinque anni.

L’obiettivo era semplice: sconfiggere il cancro. Debellarlo. Eradicarlo. Le metafore usate erano quelle del conflitto: il cancro è un nemico, il corpo è un campo di battaglia, i medici sono generali, le terapie sono armi.

Il risultato? Dopo cinquant’anni, il cancro non è stato affatto sconfitto. E’ il Vietnam dell’attuale ricerca scientifica in questo campo, soprattutto quella promossa dalle “big pharma”. Alcuni passi sono stati fatti, ma sostanzialmente i tassi di incidenza sono aumentati, ed aumenteranno in modo drammatico nei prossimi 20 anni.

Molte terapie hanno effetti collaterali devastanti, le recidive sono comuni, la qualità della vita del paziente comunque compromessa. Nonostante l’enorme quantità di fondi investiti, la mortalità complessiva non è calata in proporzione. Più di 800.000 articoli scientifici pubblicati in un decennio, miliardi di dollari in ricerca, ma la logica rimasta invariata: uccidere il tumore, ad ogni costo. E se guardiamo i dati della sopravvivenza media per i pazienti affetti da cancro i miglioramenti negli ultimi 10 anni sono veramente modesti, nonostante l’immane impegno economico e scientifico e comunque in buona parte dovuto alla prevenzione (riduzione drastica dei fumatori per esempio).

Il problema è che il cancro non è un invasore esterno. È parte del corpo. È una crisi interna. È una disfunzione delle regole cooperative che governano i tessuti. Alcuni scienziati lo hanno definito una “disfunzione sociale”: un gruppo di cellule smette di collaborare e persegue il proprio vantaggio, rompendo l’equilibrio del sistema.

Altri lo considerano un “ecosistema adattivo”: un ambiente che evolve, cambia, si adatta alle pressioni. In entrambi i casi, l’idea di guerra è fuorviante. Perché semplifica. E nella semplificazione, tradisce la complessità del fenomeno.

Il cancro si evolve, muta, seleziona le cellule più resistenti. Ogni attacco seleziona il nemico più forte. Questo è il paradosso dell’approccio distruttivo: rafforza ciò che vuole eliminare. L’aggressività terapeutica genera nuove forme di resistenza. Non si può vincere una guerra contro un organismo che si adatta meglio proprio sotto attacco. È la biologia stessa che lo impedisce. E’ la legge della selezione darwiniana, implacabile e potentissima perché opera da miliardi di anni, con successo.

Eppure, alternative ci sono.

Sono state esplorate da ricercatori che hanno rifiutato la metafora bellica e hanno scelto un’altra via: la negoziazione. Alcuni studi hanno dimostrato che le cellule tumorali possono essere “riprogrammate”. Possono cambiare identità. Possono perdere la loro aggressività.

In laboratorio, cellule di glioblastoma (cancro molto aggressivo del cervello), di cellule cancerose del fegato e del seno sono state indotte a trasformarsi in cellule adipose o a maturare in cellule stabili. Non si tratta di distruggerle, ma di accompagnarle a un altro destino.

Negli anni ’80, una forma letale di leucemia è stata curata con un approccio rivoluzionario: invece di uccidere le cellule, si è indotto il loro processo di maturazione, grazie a una molecola semplice e naturale. Quelle cellule hanno “capito” che era il momento di diventare altro. Hanno abbandonato la crescita selvaggia e hanno ripreso la loro funzione cooperativa. È successo. Funziona ancora oggi. Ma non si racconta.

Il motivo è anche economico. Le terapie che si basano su questi principi sono spesso poco redditizie. Alcune molecole efficaci, come la forskolina, non si possono brevettare. Sono troppo comuni. Le aziende farmaceutiche, allora, non investono. Preferiscono armi costose, complesse, difendibili con brevetti. E così il linguaggio della guerra si allinea perfettamente al linguaggio del business. Le parole-mito si saldano con gli interessi. E bloccano il pensiero.

La scienza computazionale sta offrendo modelli nuovi. Oggi è possibile rappresentare digitalmente il comportamento delle cellule in paesaggi dinamici, dove ogni stato è una valle, ogni passaggio un colle. Le cellule possono cambiare percorso. Possono imboccare biforcazioni. E in quei punti, con interventi mirati, si può orientare il loro destino. È una medicina della complessità. Del dettaglio. Della dinamica. Richiede precisione, tempo, linguaggio nuovo.

Ma tutto questo resta ai margini. Perché il mito resiste. Perché è semplice, emotivo, totalizzante.

I pazienti continuano a sentirsi soldati. A credere che se muoiono, è perché “hanno perso”. Se vivono, è perché “hanno combattuto bene”. Questo linguaggio è tossico. Colpevolizza, illude, disumanizza. E cancella ogni possibilità di pensare il cancro in altro modo: come una condizione cronica, come un processo con cui convivere, come un paesaggio da esplorare.

Il paradigma della guerra si estende ben oltre la medicina. Anche in economia domina la retorica del conflitto. Le aziende “combattono” per le quote di mercato. Gli stati “difendono” i propri interessi con dazi e ritorsioni. L’esempio dei dazi imposti da Trump ne è una prova. Dovevano proteggere l’industria americana. Hanno generato instabilità globale. Hanno fatto aumentare i costi per le imprese e i consumatori. E alla fine, danneggeranno anche i “vincitori”. Leggasi: chi crede di essere impero.

La guerra non ha prodotto sicurezza, ma volatilità. Anche qui, il mito ha semplificato la realtà. E ha fatto danni.

Scrivere contro le parole-mito non è un gesto neutro. È un atto politico. È scegliere di non obbedire al linguaggio degli altri. È tentare di restituire alla parola la sua funzione: pensare, non spegnere il confronto. Curare, non distruggere. Immaginare, non replicare.

Tolstoj lo aveva capito: il vero miracolo è quando si smette di avere paura e si comincia a condividere. Quando si rompe il linguaggio della scarsità e si apre uno spazio per la fiducia. Oggi, nel campo della salute, dell’economia, della politica, servono proprio queste parole: parole che disattivano il mito. Che non promettono vittorie, ma possibilità. Che non dividono in buoni e cattivi, ma cercano passaggi possibili e non soluzioni/scorciatoie. Che non dichiarano guerra, ma tentano forme di intelligenza condivisa.

Nessun miracolo magico. Solo la possibilità di un altro linguaggio. E, forse, di un altro futuro.